Luis est l'incarnation même de l'amoureux de la culture franco-allemande.…

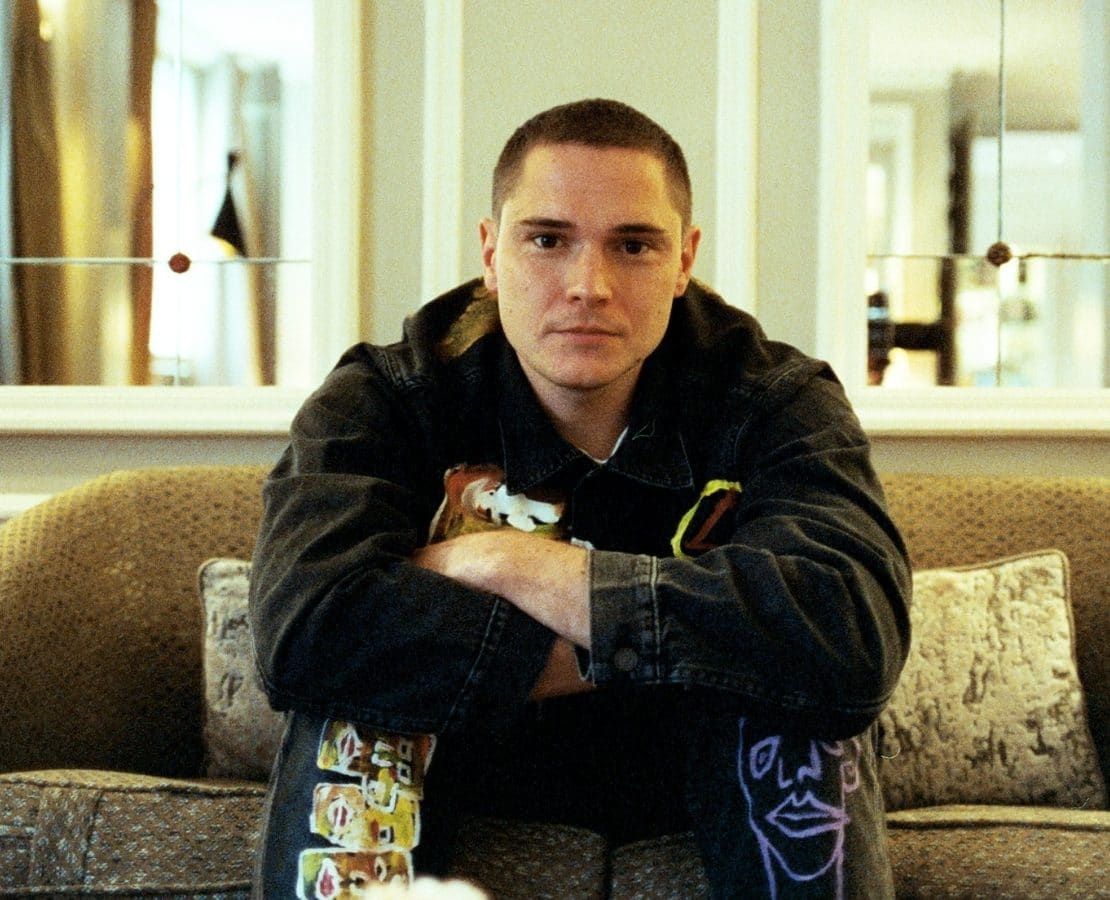

En visite à Paris, Victor Solf nous a accordés un entretien dans un hôtel du 6ème arrondissement pour parler de son premier disque en solo, Still. There’s Hope, qui sortira le 30 avril. Rencontre avec l’un des emblèmes de la pop soul à influence anglo-saxonne.

Au milieu du premier confinement, le chanteur a quitté la banlieue parisienne pour s’installer en Bretagne, là où il a passé une grande partie de sa jeunesse, pour écrire de la musique. Tous les jours. Désormais, Victor Solf est de retour. À Paris. Presque deux ans après le climax fort en émotions de Her au Zénith, l’artiste reviendra vendredi avec son premier disque en solo : Still. There’s Hope.

Victor Solf est rayonnant en ce matin ensoleillé. Un visage coloré orne le devant de sa veste sombre, entre les influences du surréalisme et de Basquiat. L’artiste touche-à-tout Julien Bernard lui a dédié cette magnifique pièce. Solf est de bonne humeur, plein d’énergie et impatient de parler de son album, qui marque pour lui le commencement d’une nouvelle ère.

Luis : Salut Victor ! Tu t’es lancé en solo avec l’EP Aftermath en janvier 2020. Maintenant, l’album Still. There’s Hope s’apprête à sortir. D’où te vient cette force créative en ces temps difficiles ?

Victor Solf : J’en avais besoin. Avec tout ce qu’il s’est passé avec le premier confinement, je me suis décidé à faire l’album il y a un an. Il y a beaucoup plus de travail pour un album qu’un EP. Pour un EP, j’aime bien créer douze titres et en garder quatre en définitive. Pour l’album, il y a douze titres. Donc tu peux faire le calcul : je pars de trente-quatre titres. Pour revenir à la question, il y a une autodiscipline derrière la création. Ça m’a beaucoup aidé pendant le confinement pour me mettre au piano tous les jours, écrire et composer. Sans ça, j’aurais été beaucoup plus angoissé.

Luis : Le confinement a changé tes plans ?

V.S. : Toute ma tournée et quelques clips ont été annulés, on devait notamment en tourner un à côté de Marrakech pour The Salt of the Earth. C’est le grand truc de notre époque : on ne parle pas des moments difficiles. Moi, pendant trois semaines je ne savais plus où j’habitais, j’avais lâché mon appart’ à Montreuil. Au bout de ces trois semaines, j’ai trouvé la clef : je me suis dit à telle heure tu travailles, à telle heure tu fais du sport, à telle heure tu t’occupes de ton fils…

L. : En quoi ton projet solo diffère-t-il de ton passif avec Her ?

V.S. : C’était un dilemme pour moi. Je ne voulais pas me renier parce que Her c’est une partie évidente de moi-même : la soul, les harmonies de clavier, la mélancolie. En même temps, il fallait que je trouve mon propre son. La première décision que j’ai prise c’était qu’il n’y aurait pas de guitare, qui était un peu la marque de fabrique de Her. Je me suis demandé par quoi la remplacer ? C’étaient des mois de stress pendant lesquels je mettais à la poubelle tout ce que je faisais. Je trouvais ça nul. Et puis, à un moment, j’ai terminé Traffic Lights et je me suis dit : c’est parfait avec le piano au premier plan. Ça m’a donné des frissons. J’avais l’impression de revenir à quelque chose d’encore plus ancien dans mes influences que Her, quand ma maman me faisait écouter petit de la musique classique : Debussy, Satie, Mozart, Bach.

L. : Plus précisément ?

V.S. : J’avais l’impression de trouver ces influences dans les prises de son du piano. Dans Traffic Lights j’entends Yann Tiersen, Max Richter, Nils Frahm. Je me suis dit que j’avais de la soul avec la mélancolie, mon interprétation, le piano au premier plan et l’électro à la fin du morceau. Il y a un son de basse électronique très puissant. Le soulagement était énorme : j’avais trouvé la formule qui donne des frissons.

L. : Tu as souvent déclaré en interview que des classiques de la soul t’ont inspiré. Au cours de tes leçons de piano dans ta jeunesse, tu as également découvert le jazz et le blues. On croirait entendre ce bagage musical sur ton disque ?

V.S. : Quand tu choisis tes ingrédients, une formule, il faut s’y tenir. C’est ce qui donne du caractère à ton son. Pour mon projet solo, c’est le piano au premier plan, un peu de soul et d’électro. Tu peux tout faire aujourd’hui, mais après tu te retrouves avec quelque chose sans âme. Ce qui donne du caractère à ton son, ce sont des choix.

L. : Parfois le piano s’impose au premier plan, à d’autres moments c’est une batterie. Dans la chanson Comet, une guitare acoustique vient apporter une ambiance chaleureuse. La chanson change d’ailleurs au milieu. Tu aimes jouer de ces variations ?

V.S. : Oui, j’adore faire ça. C’est un concept de dynamique et de nuances que l’on trouve beaucoup dans la musique classique. Je trouve super l’idée d’avoir plusieurs actes dans une chanson. Dans les comédies musicales, ils le font beaucoup. Et je pense aussi tout de suite à Queen.

L. : En écoutant Drop the Ego et Someone Else, on pense à Elton John. Il t’a inspiré autant que Queen ?

V.S. : C’est sûr ! Dans les années 60 il y a les Beatles, dans les années 70 il y a effectivement Elton John et David Bowie. Ce sont des grandes figures de la pop.

L. : Comment composes-tu tes chansons ?

V.S. : Ça dépend. Globalement, je travaille beaucoup avec le piano, qui est comme ma feuille blanche. Avec Her, on avait toujours l’ordinateur avec nous pour produire des chansons. Là, j’étais beaucoup plus centré sur le piano. Ça s’entend sur des titres comme I Don’t Fit et Comet. Pour les paroles, ça m’arrive aussi de poser sans musique. Et à l’inverse pour Traffic Lights, toutes les paroles ont été écrites sur de la musique. Avec ce projet là, je ne me cache plus derrière un pseudonyme. C’est Victor Solf, donc il fallait que toutes les chansons soient très personnelles.

L. : Tu abordes de nombreux sujets : l’utopie, l’amour, la pression d’être à la hauteur des attentes. Tu chantes sur I Don’t Fit : « I don’t fit / Piece and pieces / I’m all spread ». En quoi était-ce important d’aborder ces thèmes ?

V.S. : Je me suis posé cette grande question : est-ce possible d’avoir de l’espoir en 2020 et 2021 ? Est-ce que je me crois encore humaniste ? Est-ce que je crois encore dans l’avenir ? Pour moi, dès que l’on parle de l’espoir, on évoque vite l’amour. Et quand je parle de l’amour c’est aussi l’amour de soi-même, l’estime de soi. Sur I Don’t Fit, c’est ce que je voulais exprimer. Comment je me sens ? Est-ce que j’ai confiance en moi ? Est-ce que je m’estime ? Est-ce que je m’aime ? C’est difficile d’aimer les autres si tu ne t’aimes pas.

L. : Et sur d’autres morceaux ?

V.S. : Sur Fight for Love, c’est le deuil pour Simon. Le fait d’accepter que quelqu’un ne reviendra jamais. C’est aussi ce qui permet de tourner la page. Quand on perd son meilleur ami, son témoin de mariage, c’est difficile. Pendant un an je m’attendais à le voir surgir de nouveau. Mon cerveau luttait autour du concept que quelqu’un ne puisse jamais revenir. Et Fight for Love, je l’ai vraiment écrit comme un mantra : « Tears won’t bring you back / Fear will not bring you back / Music will not bring you back / But I fight for love / I fight for happiness. » Il n’y a rien qui va me le ramener, mais maintenant je l’accepte. Je m’organise pour essayer d’être heureux et continuer à vivre.

L. : Qu’est-ce qui te donne de l’espoir?

V.S. : Beaucoup de choses. Je suis parti d’un spectre très intime pour en tirer des réflexions sur l’humanité. La première chose qui me vient en tête, c’est mon fils auquel je fais allusion sur Comet. Il s’appelle Côme. Quand tu as la chance de voir un enfant grandir, qui apprend tellement de choses au quotidien, je trouve que tu peux être difficilement fataliste et te dire que l’Homme est fichu. Tu ne peux pas. L’être humain apprend tellement, dès les premiers pas, et c’est tellement dur. Il est capable de changer. Tu te dis que l’Homme peut y arriver, mais que certaines choses prennent plus de temps. Je pense tout de suite à l’écologie. On se dit que l’on n’y arrivera jamais, mais ça prend beaucoup de temps. À la fin de l’album, je me suis demandé ce qui reliait les morceaux entre eux. C’est mon regard sur l’Homme, l’espoir et l’amour.

L. : Il y a un titre qui porte peut-être moins cette idée de l’espoir, c’est How Did We avec ZéFIRE. Tu chantes : « How did we end up here ? I picture our lives happy. It does not end like this ». À quels moments te poses-tu cette question ?

V.S. : How Did We c’était le point de départ. Je suis quelqu’un qui croît pas mal au karma, cette idée que si l’on fait du bien autour de nous, si l’on travaille bien, si l’on essaie d’être juste, on aura des bonnes personnes autour de nous. Et How did we c’était le moment où j’ai été confronté à ce concept a été contredit. J’avais l’impression de faire tout comme il fallait et ça ne marchait pas. Et je me suis rendu compte que je suis parti de quelque chose de très personnel : j’évoque Her, Simon mais aussi la Covid.

L. : C’est-à-dire ?

V.S. : On a tous vécu la Covid. Mais comment a t-on fait pour en arriver là ? Comment c’est possible avec toute notre technologie, dans notre société développée ? C’est une sacrée question ! C’est une remise en question qu’il faut avoir. Le fait qu’on se soit autant pris une claque avec la Covid, c’est parce qu’on était d’une arrogance. Il faut prendre le temps de revenir plus humblement. On est des êtres humains dans un système qui est imparfait. How did we en est le constat douloureux. Il y a des moments dans la vie où l’on va te dire stop. Avoir de l’humilité dans sa vie, ça t’aide à te sentir bien.

L. : Avant de se quitter, je te pose notre question signature chez Arty Magazine. Quelle est ta définition d’un/e artiste ?

V.S. : Pour moi c’est la liberté et l’authenticité. Je pense tout de suite à Hemingway et à Picasso. Ce sont des artistes entiers. Il ne faut faire aucune concession sur la création artistique.